Warum REACH, RoHS und Co. mehr sind als Bürokratie

Nebst der sozialen Dimension und ethischen Belangen ist auch Umweltschutz Teil der unternehmerischen Verantwortung. Gerade im Automobilsektor, wo unzählige Materialien zu einem Endprodukt verarbeitet werden, ist seine Bedeutung nicht zu unterschätzen. Das betrifft natürlich auch die Elektromobilität und insbesondere auch Hersteller von Ladestationen als Teil der Branche. Wer an OEM liefert, muss von der Materialauswahl bis zum fertigen Produkt konsequent auf umweltfreundliche Prozesse und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben achten. Den Rahmen dafür bilden Richtlinien wie REACH, RoHS, die Konfliktmineralien-Verordnung sowie das IMDS-Materialdatenbanksystem. Doch was bedeutet das konkret? Ein Blick hinter die Kulissen.

REACH: Chemikalien unter Kontrolle

Hintergrund: Die EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ist seit 2007 das zentrale Instrument zum Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Chemikalien. Sie entstand, weil immer mehr Studien belegten, dass zahlreiche industrielle Stoffe langlebig, giftig oder hormonverändernd sind – und so über Luft, Wasser oder Abfall in die Umwelt gelangen.

Das Prinzip: Gefährliche Substanzen wie Bisphenol A oder sogenannte „Ewigkeitschemikalien“ wie Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) dürfen weder im Produkt enthalten noch im Produktionsprozess eingesetzt werden – selbst, wenn sie technisch Vorteile bringen würden.

In der Praxis: Die European Chemicals Agency (ECHA) veröffentlicht regelmässig Listen mit kritischen Stoffen. In der Elektrotechnik betrifft das beispielsweise PFAS, die als Trennmittel beim Löten sehr wirksam, gleichzeitig aber extrem schwer abbaubar sind und die Umwelt stark belasten. Um REACH-konform zu arbeiten, müssen Hersteller auf alternative Verfahren ausweichen, auch wenn diese aufwändiger oder teurer sind.

Und Juice? Juice verzichtet auf PFAS und holt von den Lieferanten entsprechende Bestätigungen ein.

RoHS: Wenn Elektronik sauber bleiben soll

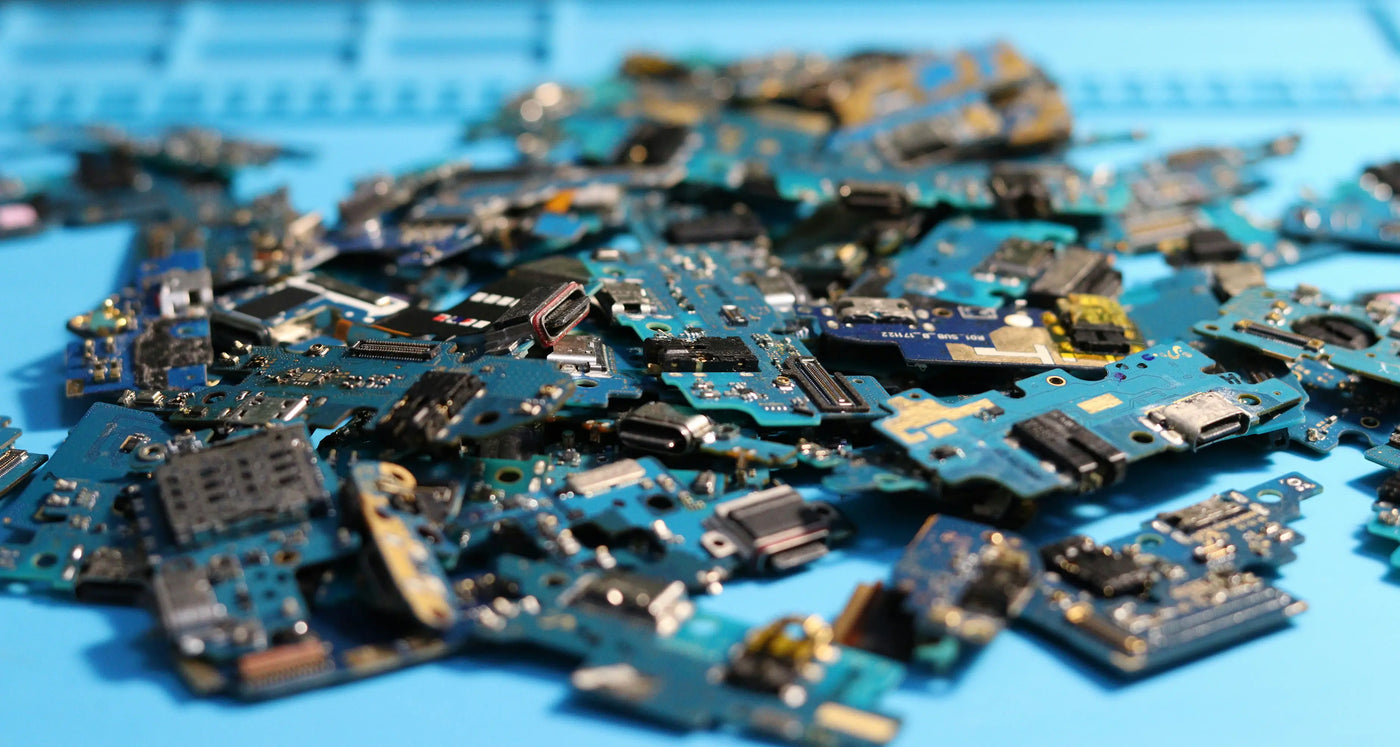

Hintergrund: Die RoHS-Richtlinie wurde 2003 eingeführt, als Reaktion auf wachsende Elektronikmüllberge und die Freisetzung giftiger Substanzen bei deren Entsorgung. Besonders Schwermetalle und bromierte Flammschutzmittel standen im Fokus. Ziel war es, Gesundheits- und Umweltrisiken schon bei der Produktion von Geräten einzudämmen.

Das Prinzip: Elektronikgeräte dürfen bestimmte gefährliche Stoffe wie Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd), sechswertiges Chrom (Cr VI) sowie bestimmte Flammschutzmittel wie Polybromierte Biphenyle (PBB) oder Polybromierte Diphenylether (PBDE) nur unterhalb strenger Grenzwerte enthalten. Die Vorgaben werden regelmässig angepasst.

In der Praxis: Ein frühes Beispiel ist das Verbot von Blei im Lötzinn. Blei machte Lötverbindungen geschmeidig und erleichterte den Fertigungsprozess durch seine guten Fliesseigenschaften. Ohne Blei sind Verbindungen spröder und empfindlicher. Durch den Umstieg auf bleifreies Lötzinn mussten die Lötzeiten aufgrund der höheren erforderlichen Löttemperaturen verkürzt werden, damit empfindliche Bauteile nicht übermässig belastet werden.

Durch den Verzicht auf bromierte Flammschutzmittel in Gehäusen und Kabeln wiederum mussten Alternativen gefunden werden, die zwar sicher und flammhemmend wirken, jedoch keine giftigen Rückstände hinterlassen.

Und Juice? Mit der CE-Konformitätserklärung bestätigt Juice die RoHS-Einhaltung.

Konfliktmineralien: Verantwortung in der Lieferkette

Hintergrund: Manche Mineralien stammen aus Regionen, in denen ihr Abbau unter ausbeuterischen Bedingungen erfolgt oder bewaffnete Konflikte finanziert. 2017 führte die EU deshalb die Verordnung zu Konfliktmineralien ein, um Transparenz und Verantwortung in globalen Lieferketten zu stärken.

Das Prinzip: Rohstoffe wie Tantal, Wolfram, Gold oder Zinn (3TG) dürfen nur aus nachweislich konfliktfreien Quellen bezogen werden.

In der Praxis: In der Elektronik ist nebst Gold, das aufgrund seiner Leitfähigkeit in Leiterplatten eingesetzt wird, vor allem Zinn für Lötprozesse entscheidend. Wird Zinn ausschliesslich aus zertifizierten Schmelzen bezogen, kann das höhere Materialkosten verursachen, sorgt aber für eine transparente Lieferkette.

Und Juice? Juice bezieht Zinn ausschliesslich aus einer der fünf von der Responsible Minerals Initiative (RMI) überwachten Schmelzen. Um das sicherzustellen, muss Juice regelmässig Lieferantenberichte einholen und Kunden periodisch Herkunftsnachweise ausstellen.

IMDS: Materialtransparenz für die Automobilindustrie

Hintergrund: Das International Material Data System (IMDS) wurde in den 1990er-Jahren von führenden Autoherstellern entwickelt, um die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsstandards über alle Zulieferstufen hinweg zu gewährleisten.

Das Prinzip: Jeder Werkstoff, der in der Automobilproduktion eingesetzt wird, muss in der IMDS-Datenbank erfasst werden – von Metallen über Kunststoffe bis hin zu Beschichtungen.

In der Praxis: Für ein Ladekabel bedeutet das beispielsweise: Kupferleiter, Isolierung und Ummantelung werden separat dokumentiert. Wenn ein bestimmter Kunststoff den aktuellen Vorschriften nicht mehr genügt, wird er ersetzt und der Wechsel im System nachgetragen. So können Hersteller jederzeit nachvollziehen, welche Materialien eingesetzt wurden.

Und Juice? Der JUICE BOOSTER 2 beispielsweise ist im IMDS detailliert hinterlegt – vom Gehäuse über die Leiterplatte bis zum Kabel und Display. Jeder Stoff ist aufgeschlüsselt, inklusive eventueller Chemikalien wie TBBPA, die gesonderten Vorschriften (z. B. California Proposition 65) unterliegen.

Als Tier-1-Supplier für OEM verlangt Juice von ihren Lieferanten, dass sie sämtliche Komponenten deklarieren. Für jedes Bauteil muss die Angabe in der Lieferkette weitergegeben werden. So erfüllt Juice nicht nur gesetzliche Pflichten, sondern auch die hohen Standards von OEM wie Mercedes, BMW oder GM.

Fazit: Umweltschutz mit Augenmass

Diese Regelwerke sind kein bürokratisches Hindernis, sondern ein Sicherheitsnetz für Mensch und Umwelt. Sie tragen dazu bei, dass Produkte nicht nur technisch funktionieren, sondern auch in ihrer Herstellung und Entsorgung nachhaltig sind. Manche Vorgaben mögen auf den ersten Blick einschränkend wirken, erweisen sich aber nicht selten als Treiber für Innovationen – von saubereren Prozessen über neue Materialien bis hin zu langlebigeren Produkten.

Umweltschutz muss den Fortschritt nicht bremsen. Das Beispiel JUICE BOOSTER 2 zeigt, dass Hightech verantwortungsvoll entwickelt und hergestellt werden kann. So wird aus Vorschriften ein Qualitätsmerkmal, von dem nicht nur die Kundschaft, sondern letztlich die gesamte Branche profitiert.

Lesen Sie hier weiter

-

ISO 20400 – Nachhaltige Beschaffung | Juice Technology AG

Erfahren Sie, wie die internationale Norm ISO 20400 Unternehmen bei einer verantwortungsvollen Beschaffung unterstützt. -

Was genau sind „seltene Erden“ und sind diese überhaupt in E-Auto-Akkus enthalten? | Juice Technology AG

Ein Faktencheck zu seltenen Erden und ihre tatsächliche Rolle in der Elektromobilität. -

Entwicklungen der Autohersteller: Sind sie bald frei von Kobalt und seltenen Erden? | Juice Technology AG

Ein Überblick über aktuelle Trends in der Batterieentwicklung und Alternativen zu kritischen Rohstoffen. -

Greentech Award: Juice wird für Innovationsleistung ausgezeichnet

Juice Technology erhält Anerkennung für zukunftsweisende Beiträge im Bereich nachhaltiger Technologie. -

JUICE CHARGER me gewinnt Green GOOD DESIGN Award 2022 | Juice Technology AG

Der kompakte Heimladegerät überzeugt die Jury durch Design und Nachhaltigkeit. -

Über 332 Fussballfelder aufgeforstet für eine nachhaltigere Mobilität | Juice Technology AG

Ein starkes Aufforstungsprojekt von Juice trägt aktiv zu einer grüneren Zukunft bei.